Microsoft Wordに関する書籍を多数執筆された西上原裕明(にしうえはらひろあき)氏について、個人的な思いをつづります。

DTPをMicrosoft Wordで...

Aboutで記しましたが、わたくしは専門職としてWebや出版などに携わった経験はございません。

ただ、わずか1年間でしたが、版下制作を主な業務とする従業員数名の会社に勤めたことがありました(たった1年で専門職とは口幅ったくて言えません)。

その会社では、いわゆるオペレーターは社長と一人の女性のみで、他にテキスト入力や校正を仕事の発生都度単発で仕事仲間の方に依頼していました。

当時、DTPのデファクトスタンダードはQuark社のQuarkXPressで、社長が仕事仲間の方と電話で、「今度出るAdobeのIndesignはどう?導入した方がいいのかな?」とお話ししていた時代です。

QuarkXPressによる版下製作の依頼もあったようですが、メインはMicrosoft Wordによる版下製作です。「Wordで版下まで出来るの?」と驚く方もいらっしゃるでしょう。一般企業にお勤めでビジネス文書作成にWordを使用した経験のある方の多くは、Wordのテンプレート、スタイル、ヘッダー・フッター、セクション、章立て、段組み、EQフィールドなどなど、沢山の長文作成機能に触れることなく、定年を迎えられているかと思います(わたしのアンコンシャス・バイアスです)。一冊数百ページの事典の版下をWordで編集したなんて、想像できないのではないでしょうか。ほんの一部ですが、わたくしは経験しました。

そんな会社の社長は、パソコン通信(Nifty-ServeやPC-VANに反応するとしたら50歳以上の方です)の時代に、当時の仕事の基礎を築かれた方で、パソコン通信で仕事仲間を集めて、仕事を発注していたそうです。昨今の在宅ワークの先鞭をつけていたとも言えるかと思います。

西上原裕明氏の著書との出会い

その社長が、入社直後の私に一冊の本を読むよう渡されたのが、西上原裕明著「 WordDTP 実践テクニック (Word97/98対応)」でした。

416頁からなる分厚い技術書です。当時の私が購入したWordに関する参考書はMous(現在のMOS)受験のために購入した受験用の薄っぺらい本でしたから、まずそのボリュームに圧倒されました。

内容も、まったく知らなかったスタイルの使い方、ページ設定の各オプションの意味、セクションによる文書構成など長文作成に必要な機能を詳細に説明されたものでした。

社長に薦められた同書を自身でも購入しました。ただ残念なことに、本稿で紹介するためわたくしの汚い書斎を探しているのですが見つかりません…泣。

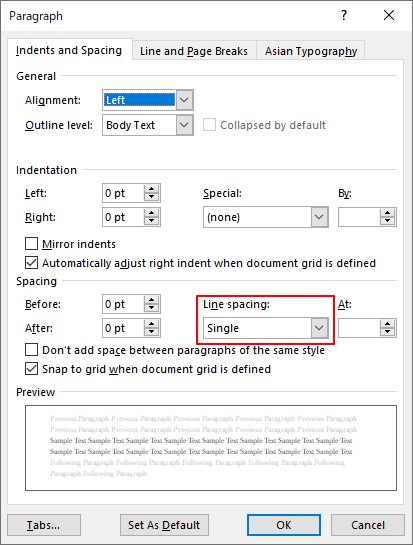

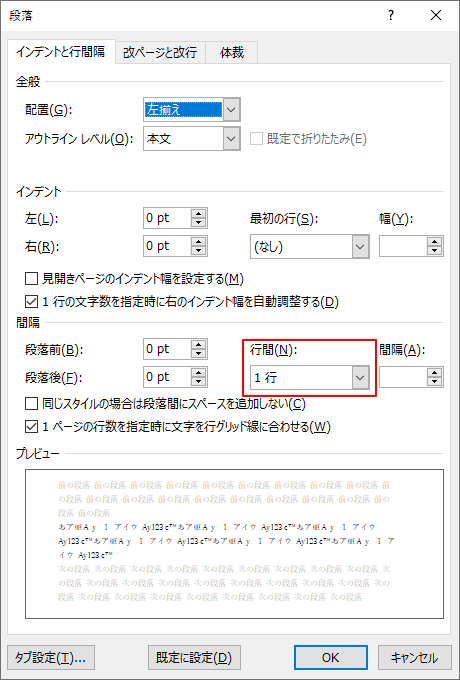

段落における用語「行間」に対する指摘

わたしが、西上原裕明氏に傾倒した切っ掛けは、段落ダイアログボックスにおける[行間]が誤訳だとした指摘です。

Wordで使われている「行間」は「line space」の誤訳です。技術評論社 西上原裕明著「Word 2013 全機能Bible」p.271

「 WordDTP 実践テクニック (Word97/98対応)」が手元にないので、「確か」と胸を張れないのですが、同著でもその指摘があったと記憶しております。

西上原裕明氏は「line space」はその機能の意味合いから、「行高」とすべきとし、書籍内でもこの用語を使用しています。

ちなみにルビが振られていないので何と読むのか不確かなのですが、わたくしがこれを蘊蓄として人に説明する際は「ぎょうだか」と呼んでいます(行幸と聞き間違えるでしょうし)。

すべてのWord初心者に知って欲しいこの指摘は、[行高(行間)]にまつわる誤解を解き、[1行]という選択肢の意味、関連する[段落前]、[段落後]、[文字の配置]の理解を深めます。

Wordでこれらを学んだわたしは、同時に独学を始めたcssのmargin要素やpadding要素、そしてまさにのline-height要素の理解の一助となりました。

技術分野の専門職の方にとって、「それが本当に正しいのか」を常に意識していらっしゃると想像され、至極普通のことなのでしょうが、当時の無垢なわたくしは、この「行高」を切っ掛けに、西上原裕明氏を師と仰ぐ一人となったのでした。